日時 2017/3/5(日) 10:00〜12:00 快晴

ガイド講師 特定非営利活動法人かわさき自然調査団 水田ビオトープ班班長 岩田臣生

サポート 特定非営利活動法人かわさき自然調査団 事務局長 岩田芳美

観察会参加者 23人(大人 23人、子ども 0人)

麻生区 2人、多摩区 7人、宮前区 3人、高津区 2人、中原区 1人、幸区 1人、市内不明 1人

横浜市 1人、綾瀬市 1人、東京都板橋区 1人、杉並区 1人、狛江市 1人、多摩市 1人

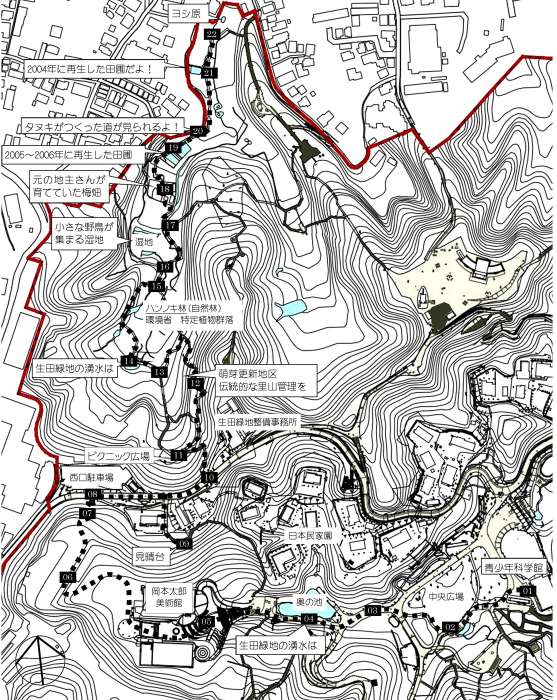

会場/ 01青少年科学館前〜中央広場〜04奥の池〜06西口園路〜08西口駐車場〜10谷戸降り口〜11ピクニック広場〜12萌芽更新地区上の自然探勝路〜

13ハンノキ林上のデッキ〜14〜16谷間の探勝路〜18梅畑

生田緑地観察会「里山の自然」は、生田緑地の自然の保全を実践している水田ビオトープ班が計画・ガイドを担当して開催しています。

特定の生物を観察対象にするのではなく、当日観察できる生物を参加者自身が探して観察し、生田緑地には多様な環境があり、多様な生物が棲息していることを知る機会にしてもらいたいと考えています。

生田緑地における里山保全について知りたいという人から、健康のために自然を感じながらの散歩を楽しみたいというだけの人まで、様々な参加者を歓迎しています。

第一日曜日の生田緑地観察会は「種子植物」の観察会が慣例になっていましたので、植物観察会のつもりで参加した人もいました。

そこで、丁度、県の木見本園に並んで咲いていたミヤマカンスゲとヒメカンスゲの観察から観察会を始めました。

花を咲かせている植物の少ない早春の里山では良く見られる植物なので、一度覚えてしまえば、里山散歩の楽しみの一つに加わる植物だと思います。

本格的に何処にあっても同定できるようになろうと思うとカヤツリグサ科の植物はやっかいで挫折してしまいやすいと思います。

しかし、この季節の生田緑地であれば、この 2種を見分けられれば、里山の自然を楽しむことができます。

一ヶ所で両方を何度も見比べられるので、全体の様子から、細部の形状や色など、納得いくまで観察してから、予定していたコースを歩き始めました。

それぞれの生育環境の違いを観察できる場所は別にありますので、観察会後半で観察してもらうことにしました。

早速、メタセコイアの林の林床に、参加者がミヤマカンスゲを見つけました。

その隣に、ウグイスカグラが咲いていました。

曙杉(メタセコイア)、沼杉(ラクウショウ)も観察しました。雄花は終わりかけていましたが、陽光を受けて輝いている樹もありました。

奥の池の水面のアオコはだいぶ減りはしましたが、奥の池上の池から落ちる水量に比べて、岡本太郎美術館から放水される水量が余りに少ないために、下の池の水が入れ替わるのは困難なようです。

飯室層の露頭の所で、生田緑地の地層と湧水の関係について説明しました。

コジュケイが頻りに鳴いていました。

大きなアカミミガメが甲羅干しをしていました。

西口園路では、陽当りの良い切土下にタンポポ、オオイヌノフグリが咲いていました。

タンポポを見かけで判断するのは難しい状況になっていますが、観察を楽しむ時は、見かけの形状で良いだろうという話をしました。

西口園路の造成盛土の斜面の上まで来ると、陽当りの良い乾燥した斜面に、ホトケノザ、タンポポ、ヒメオドリコソウ、ナズナ、タネツケバナなどが咲いていました。

何故か、ミミズが現れました。

ナナホシテントウが飛んできました。

上空を 2羽のカワウ?が並んで飛んで行きました。

キタテハが 1頭、斜面の上を飛び回っていました。

西口園路(07)から西口(08)に上がる園路では、ユーカリの実や葉を拾って楽しみ、また、モミジバスズカケノキを観察しました。

(08)から西口駐車場に寄って、上から万葉公園の満開の河津桜を眺めました。

見晴台に出て、生田緑地の中央部を眺めました。

見晴台の近くに桜の若木が花を咲かせていました。オカメザクラだという参加者がいました。

オカメザクラだとすると、カンヒザクラとマメザクラとの交配種になりますが、いつ植えられたものなのか分かりません。

こういうものを植える時は、せめて樹銘板をつけて欲しいと思います。

ここも陽当りが良く、タチツボスミレ、キランソウなどが咲いていました。

中央園路沿いにオニタビラコが咲いていました。

(10)から谷戸に降りました。

花の季節ではありませんでしたが、タマノカンアオイの説明をしました。

ベニシダ、イノモトソウなどを観察しました。

咲き始めていたタチツボスミレがありましたが、隣のアオイスミレは咲いていませんでした。

階段を降りた所に、黄色い蕾をつけたキブシがありました。今年は、ここ以外の場所のキブシの蕾は霜枯れたような状態でした。

シダの仲間のイワガネソウを観察しました。

萌芽更新地区付近では、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コゲラ、アオゲラ(声)、アオジ(声)、キジバトが観察されました。

萌芽更新地区の始まりと里山管理について説明しました。

カシワバハグマの種子散布後の実の殻が魅力的でした。

環境省の特定植物群落ハンノキ林とハンノキ、その林床の生物、ハンノキ林の保全の説明をしました。

湧水が流れをつくり始める場所に、ミヤマシラスゲが生育している説明をしましたが、そのミヤマシラスゲの地上部は殆ど枯れていたので、どれがミヤマシラスゲなのか分からない参加者もいたようでした。

ハンノキ林上の池については、谷戸の奥の樹林に囲まれた暗い池も、生物多様性の観点からは重要な要素の一つであることを説明しました。

冬に存在感のあるヤマコウバシを観察しました。

冬に葉を落としていない落葉樹というのは興味深い存在だと思います。

梅畑(18)は、谷戸の中では比較的乾いた土壌であるため、モグラ塚が多数見られます。

梅の花も見頃を迎えていました。

ここでも、越冬していたキタテハが飛んでくれました。コジュケイが大声で鳴いていました。

今回は、ここで、観察会を終了することにして解散しました。

|

かわさき自然調査団の活動

かわさき自然調査団の活動