午前の部

日時 2013/4/8(月) 10:00〜12:30 晴

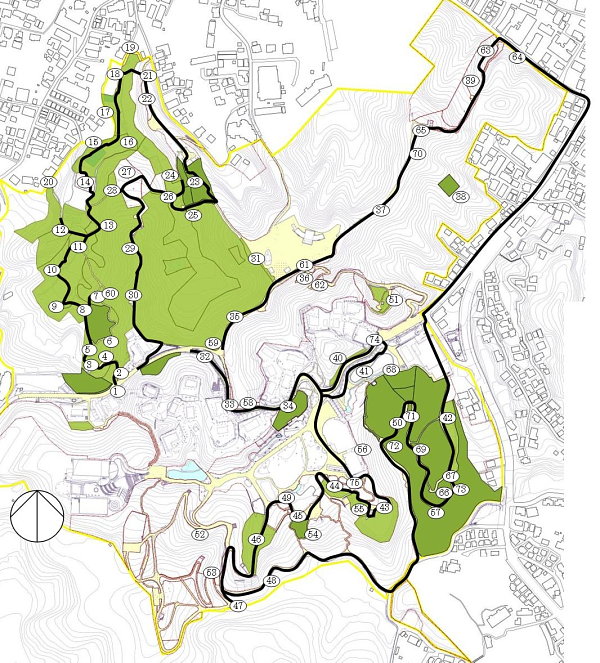

場所 生田緑地 中央地区北側エリア (01)〜(30)

生田緑地運営共同事業体 額谷悠香、佐藤寛恵 (以下、「事業体」という。)

生田緑地整備事務所 磯部由喜子、清田陽助、呉

参加者 岩田臣生、岩田芳美

4月から指定管理者による生田緑地管理が始まりました。

この管理が生田緑地の生物多様性を損なうことが無いように、私たちの活動との調整を図るための現地協議を行いました。

(01)

・生田緑地整備事務所付近の幹線園路沿いの修景目的のササ刈りは事業体が行うこと

・園路や駐車場などで集めた落葉を雑木林に投げ捨てないこと

(02)

・昆虫採集のために崖を登ることを止めさせるための注意看板をつけること

・階段〜木道の落葉清掃をした場合、落葉だけを入れた袋は園路脇の邪魔にならない場所に置いておけば調査団が片付けること(田圃に入れる)

・ピクニック広場の階段の上側斜面の植生管理について、斜面上部の高い所の作業については事業体も協力すること

(03)ピクニック広場

・テーブルベンチの清掃とベンチ周りのアズマネザサ刈りは事業体が行うこと(生田緑地内のテーブルベンチ全てに同様)

(04)

・ここに放置されている倒木は危険なので事業体が処理すること

・倒木や落枝の処理は既存のカントリーヘッジに片付けるか、適切な場所にカントリーヘッジ状に積むこと

(05)

・園路内から撤去する倒木などの材は園路外に捨てるのではなく、生物の生息環境および景観に配慮して処理すること

・犬の糞は持ち帰るように、事業体もマナーの啓発に努めること

(06)萌芽更新地区周辺

・自然情報の看板、テーブルベンチの清掃は事業体が実施すること

・生田緑地では園路に希少な植物が出てくるので、アズマネザサ以外の園路内の除草は注意すること

・昆虫採集等のために樹林内に入る人がいるが、見つけたら注意して園路に出すこと

(07)

・昆虫採集のために崖を登る人がいるのでカントリーヘッジで阻止しようとしたことを説明しました。

(08)ハンノキ林上のデッキ

・ホタルの国のホタル・ガイド・ボランティア南案内所になる場所

(09)ハンノキ林上の池

・エゴノキが倒れていました。これは事業体が片付けることとしてお願いしました。

(10)ハンノキ林

・ホタルの国の混雑ポイント

・木道脇にすてられている杉を片付けること(木道上に落ちた枝は木道外に捨てるのではなく、生物多様性や景観を考えて片付けること)

(11)

・ホタルの国では混雑、通行止めのコーンを置くこと

(12)

・周辺の管理内容について説明

・ベンチやデッキの上がコケで滑りやすくなることがあるので注意すること

・水流の保全活動についても説明

・ホタルの国の出入口閉鎖について協議しました。

(20)

・ホタル期間中の夜間(19〜21時)は通行禁止(懐中電灯などを使わない場合は可)にしてほしいとお願いしました。

(13)

・ササ、アオキの駆除と苗木植樹について協力をお願いしました。

・周辺の植生を保全するためにシラカシを2本伐採したいと考えているので、合意されたら協力してほしいとお願いしました。

(14)梅畑

・柵の修復について検討をお願いしました。

・このような地面は昔は普通だったものの、現在の川崎では極めて稀な環境になりました。草は生えていた方がいいと思っていると説明しました。

(15)民有地(竹林)に接している草地

・緑地内に倒れてくる竹の処理については、行政が地主さんに説明し、敷地に入って除伐することについて了解を得ておいてもらいたいとお願いしました。

(16)

・ツリフネソウ、オオミゾソバで見どころづくりをしていることを説明しました。

・犬の糞に困っていることを説明しました。

(17)

・ホタルの時に混雑する場所であることを説明しました。

(18)

・ゴミを拾うためであっても、場所や時期によって生物にダメージを与える場合があるので、勝手に湿地に降りないようにお願いしました。

・活動中に湿地や樹林で見つけたゴミは園路に出しておくので回収してほしいとお願いしました。

・ホタルの国の北案内所(ボランティア)

(19)ヨシ原

・ヨシの管理を始めた経緯を説明しました。

・隣地境界部分(幅3m)の草刈りは事業体が年2回実施してもらいたいとお願いしました。

(21)

・ホタルの国の北の入口(警備員、看板)

(22)

・片側だけのロープ柵は植物の保護のためであることを説明しました。

(24)苗木畑

雑木林の更新のために、コナラやクヌギの苗木を育てています。

(26)

・アブラチャンを優遇して管理し、アブラチャンの林を育てようとしていることを説明しました。

・林床には春〜秋に様々な植物が咲くので、アズマネザサのみを刈り、落枝や倒木を片付ける管理をしていることを説明しました。

(27)芝生広場

・2種類の植物を保護できる草刈りを行うことをお願いしました。

(28)

・園路に希少植物が出るので注意してほしいとお願いしました。

・倒木や落枝を片付ける場所については、どこが適切かを確認してから片付けるようにお願いしました。

(29)

・コウヤボウキの上に倒木や落枝を捨てないようにお願いしました。

・園路沿いのヒサカキなどの常緑樹を少し間伐したいと考えていることを伝えました。

(30)

・ヤマツツジの管理は、自然の樹形を大切にしてほしいとお願いしました。

午後の部

日時 2013/4/8(月) 13:15〜16:20 晴

場所 生田緑地 ルートB

生田緑地運営共同事業体 額谷悠香、佐藤寛恵

生田緑地整備事務所 磯部由喜子、清田陽助、呉

参加者 岩田臣生(水田ビオトープ班)、岩田芳美(事務局)、大貫はるみ(シダ班)、園田明子(〃)

(32)七草峠

・寒椿下およびツツジ下の除草についてはシダ植物(1種)とスミレ類を保護することをお願いしました。

・崖面は、夏の花のために5〜6月にススキを刈り、春のスミレのために11〜12月に全面草刈りを行うようにお願いしました。

但し、2ヶ所についてはシダ(2種)を刈らないようにすることをお願いしました。

・民家園側の小さな崖面についても、同様にスミレ類を保護することをお願いしました。

(34)中央広場北雑木林

・市民部会の舞台だが人(特に子ども)の侵入が多い。小さな注意看板と簡単な柵の設置を検討してくれるようにお願いしました。

(40)菖蒲池近くの幹線園路北側崖面

・シダ班がシダ植物の調査と保護をしていることを説明しました。

(74)

・植え込みの管理時にシダ植物(1種)を保護するようにお願いしました。

(68)

・園路に広がった植物(1種)は保護してくれるようにお願いしました。

(41)菖蒲池

・花菖蒲の栽培管理に際してシダ植物(1種)を保護してもらっていました。

今までと同様の管理をお願いしました。

(75)

・シダ植物(1種)を保護するため、除草をしないようにお願いしました。

(43)科学館裏谷戸

・昆虫(1種)および植物(1種)の保護のため、コーンで囲った範囲には手を入れないようにお願いしました。

・シダ(1種)の保護のため、柵内の除草等は控えるようにお願いしました。

(44)

・植物(1種)の保護のため、斜面部分と柵内などは清掃等に気をつけるようにお願いしました。

(45)中央広場南側23区

・市民部会では合意されていなかったスギの伐採や枝打ちが行われていました。

これによって、この辺りが明るくなり、ここで生育していた植物やシダに大きな悪影響が予想されます。

・管理区分(23-3)内にスギの枝などの材が片付けることなく放置されていました。

スギを除伐したり、枝を落としたり、その枝などを林床に放置したのは、一体、誰でしょうか。

(49)

・ススキを刈り取った状態では、子どもたちが走り回るなどの光景が目撃されています。

このため、一部の範囲については、踏み荒らされないように特別な措置を講じてくれるようにお願いしました。

(46)

・林床に放置されている倒木などは片付けるように、枯れている樹木は伐採するようにお願いしました。

・昆虫や植物など数種の生物を保護している区域であることを説明しました。

(53)

・シダを保護したいが、下草刈りでは問題はないとの説明でした。

(47)、(48)

・石垣面に生育しているシダを保護したいので、この区域のシダを刈ったりしないこと、

また、上部のアズマネザサを刈り取ったりしないことなどをお願いしました。

野鳥の森の園路外の樹林地

・基本的には市民部会の活動範囲としているので植生管理等は行わないことをお願いしました。

・特に、(66)の四阿周りについては、希少な植物などがあり、市民部会における合議事項でもあるので、一切、手を入れないようにお願いしました。

(71)

・アズマネザサの疎らな茂みの中にシダがあり、これは下草刈りの時に刈らずにおくこと。

これは水田ビオトープ班として確認しました。

・(72)のシラカシの伐採については協力してくれるようにお願いしました。

・(73)でサクラが倒れ掛かっていました。6〜7日の雨によるものと思われました。

これの対応については、後日の協議としました。

(42)

・野鳥の森の水流が涸れそうになった時のためのポンプ設備について説明しました。

鍵の管理者が目的と使用方法を知らないのは問題です。

(64)

・周辺住民が花壇替わりに使っているのは問題です。

対策を検討するようにお願いしました。

(63)

・川崎ではここでしか見つかっていないシダ(1種)を下草刈りから守る方法について協議しました。

(70)〜(37)

・植生管理協議会に諮ることなく、アズマネザサ刈りが行われていました。

2月10日には無かったので、その後の活動によるものです。

1月に公園緑地課が七草峠〜枡形山において協議会無視の工事を実施したことで大騒ぎになったというのに、続けて、

今度は多摩区道路公園センターによって協議会無視の(合議されていない)行為が行われてしまったことは生田緑地にとって非常に残念な事態です。

春になって新緑の美しい景観が生田緑地に溢れている中で、枯ササに覆われた面が散策する人に心地よいはずがありません。

生田緑地マネジメント会議の準備会においては、「植生管理計画を行政計画とするが、合議による計画づくりについては変更ない。」という説明がされていました。

さて、生田緑地マネジメント会議は生田緑地の自然を保全できる枠組みになっているのでしょうか。

|